C’est une liste qui ne passera pas inaperçue. Il y a quelques semaines, le New York Times a dévoilé un classement ambitieux et déjà très commenté : celui des 100 meilleurs films du 21e siècle, établis grâce aux votes de plus de 500 figures majeures du cinéma mondial. Un panorama cinématographique d’envergure, où l’excellence se mesure à l’influence, à l’émotion et à la postérité des œuvres depuis l’an 2000.

En tête de ce palmarès, un sacre symbolique : Parasite (2019), la Palme d’or de Bong Joon Ho, qui avait aussi remporté l’Oscar du meilleur film, devient le film le plus marquant de ce début de siècle selon les professionnels du 7e art. Un choix fort, qui salue autant la virtuosité de la mise en scène que la portée politique de cette satire sociale sud-coréenne devenue phénomène mondial. Derrière lui, Mulholland Drive (2001), puzzle onirique signé David Lynch, continue d’alimenter les débats et fascinations. Le podium est complété par There Will Be Blood (2007), fresque intense et oppressante de Paul Thomas Anderson, où Daniel Day-Lewis livre une performance de légende.

Ce trio de tête ne laisse place à aucune concession : il incarne à la fois l’exigence narrative, l’audace artistique et l’impact culturel. Et pourtant, le reste du classement témoigne d’une ouverture stylistique impressionnante. À la quatrième place, le romantisme contenu et mélancolique de In the Mood for Love (Wong Kar-Wai, 2000) contraste avec l’engagement identitaire de Moonlight (Barry Jenkins, 2016), qui suit juste derrière. Le thriller nihiliste No Country for Old Men (Ethan et Joel Coen, 2007) ancre la sixième position dans une tension sèche et inoubliable.

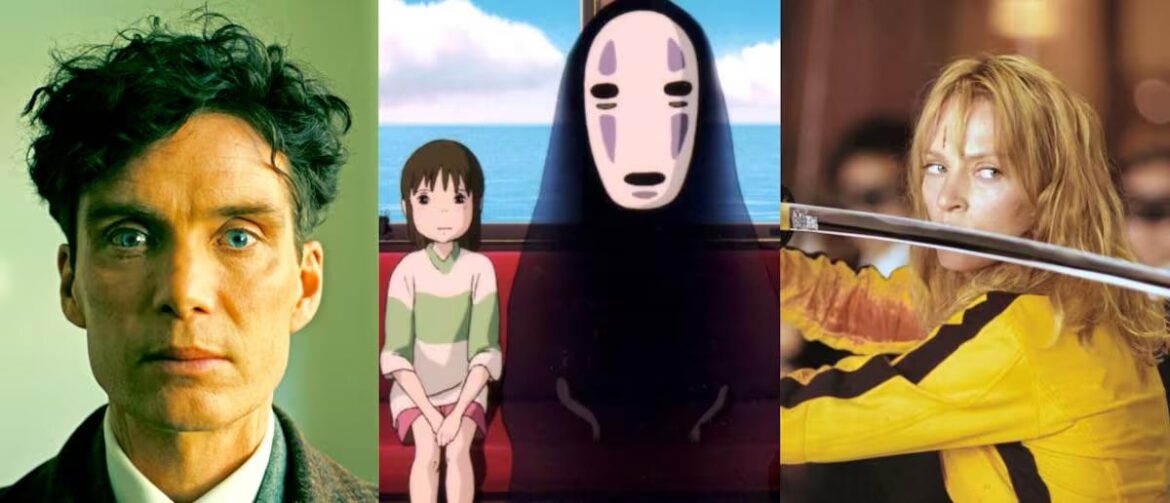

Cocorico discret mais puissant : Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004), film franco-américain porté par Jim Carrey et Kate Winslet, se hisse à la 7e place. Un hommage à la mémoire et à l’amour perdu, au croisement entre science-fiction et poésie existentielle. Suivent Get Out (Jordan Peele, 2017), pamphlet horrifique d’une Amérique post-raciale, et Le Voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001), seule œuvre animée dans le top 10, qui illustre avec grâce la puissance évocatrice du studio Ghibli. Enfin, The Social Network (David Fincher, 2010), drame ciselé sur les origines troubles de Facebook, clôture ce sommet cinématographique.

La richesse du classement ne tient pas uniquement à ses choix finaux, mais aussi à la diversité de ses votants. Des cinéastes oscarisés comme Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins ou Guillermo del Toro, aux acteurs comme Julianne Moore ou John Turturro, chacun a livré sa sélection personnelle, révélant parfois des choix inattendus, voire décalés. Ces bulletins reflètent un éclectisme assumé, entre œuvres grand public et perles plus confidentielles, confirmant qu’il n’y a pas une seule manière de définir la grandeur au cinéma.

Le New York Times signe ici un travail de mémoire collective, entre subjectivité assumée et volonté patrimoniale. Ce classement n’impose pas une vérité, mais propose un dialogue, une cartographie mouvante de notre époque à travers ses films. Une manière de se souvenir, de débattre, et peut-être, de (re)découvrir.